日本の教育現場は、国際的に突出して長い教員の仕事時間と、それによるストレスの増大、教育予算や人的資源の不足という構造的な課題に直面しています。子どもたちの質の高い学びと、教職員が安心して働ける環境を確保するため、これらの課題解決が急務です。

今号では、OECD(経済協力開発機構)が実施した最新の調査データに基づき、日本の教育現場の現状を明らかにします。その上で、これらの課題解決に向けた教育予算が措置されているのか、令和8年度概算要求の内容を検証していきます。

※「TALIS(国際教員指導環境調査)2024」、「図表で見る教育 2025」

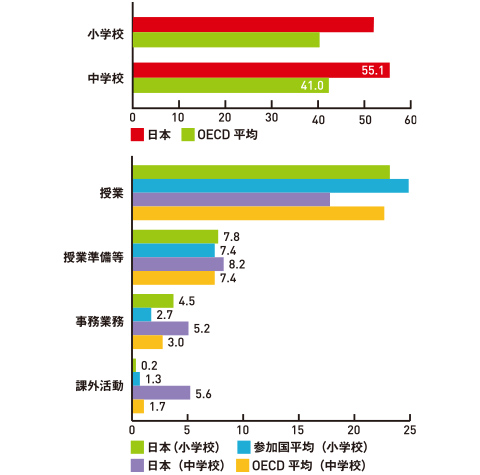

2025年10月に公表されたOECDの調査結果を見ると、日本の小学校教員の1週間あたりの仕事時間は52.1時間で、小学校参加国平均を11.7時間上回っています(図表1)。また、中学校教員の1週間あたりの仕事時間は55.1時間で 、OECD平均を14.1時間上回るなど、いずれも参加国中で最長でした。前回18年調査と比べると、小中学校ともに約4時間の減少ですが、依然として国際的に見て長い状況です。なお、調査の仕事時間には、土日や夜間に自宅などで行う「持ち帰り残業」も含まれています。

仕事時間の内訳を見ると、授業時間は、小学校で23.2時間、中学校で17.8時間で、平均よりも短い一方 、諸外国では必ずしも教員の仕事とはされていない項目で顕著な差が見られます。

特に「課外活動」は、中学校で5.6時間と、平均を大きく上回っています。「事務業務」や「授業準備等」についても、小中学校ともに平均を上回っています。日本の教員が授業時間外の業務に多くの時間を費やしていることがわかります。

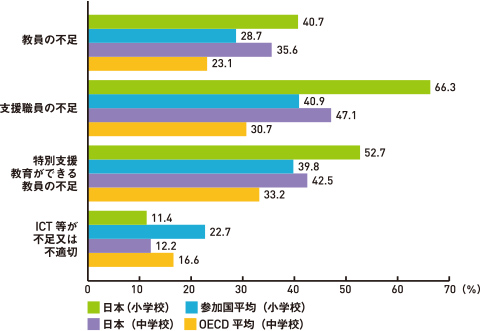

教員の業務負担の高さは、教員のストレスや、教育現場が抱える「資源の不足感」に直結しています。調査結果によると、日本の教員は、質の高い指導を行う上で、人材の不足を強く感じています。

校長調査では、質の高い指導を行う上で「教員の不足」が妨げになっていると回答した割合は、小学校で40.7%、中学校で35.6%に上り、これは平均をそれぞれ10%以上上回っています。「支援職員の不足」については、小学校で66.3%、中学校で47.1%の校長が不足感を指摘しており、国際平均の1.5倍以上の水準です。また、「特別支援教育ができる教員の不足」も、小学校で52.7%、中学校で42.5%と、平均よりも高い割合で不足が指摘されています。これらのデータは、日本の学校現場が、授業以外のサポートや多様な子どもへの対応といった面で、十分な人的資源を確保できていない現状を表しています。

一方で、ICT等の不足についての指摘は、小学校で11.4%、中学校で12.2%にとどまるなど、国際平均よりも低い状況にあります。(図表2)。

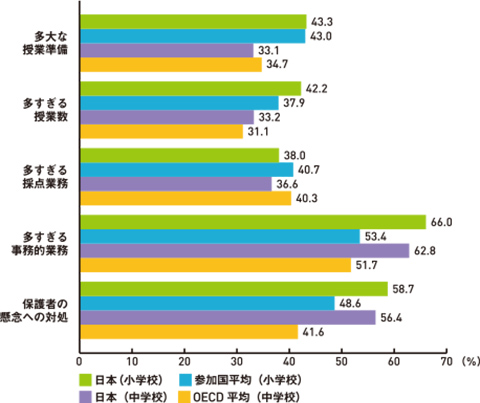

多忙な業務は、教員のストレスにもつながっています。教員調査では、「多すぎる事務的業務」について、小学校教員の66.0%、中学校教員の62.8%がストレスを感じており、平均を上回ります。また、「保護者の懸念への対処」について、小学校教員の58.7%、中学校教員の56.4%がストレスを感じており平均を大きく上回る結果となりました。保護者との連携は、子どもの成長のために不可欠ですが、その対応に多くの教員がストレスを感じている状況がうかがえます。一方で、「多大な授業準備」や「多すぎる採点業務」については、国際平均との差は比較的小さいという結果が出ています。これらのデータは、日本の教員が、指導や授業そのものよりも、事務作業などの付随業務に、より強いストレスを感じていることを示唆しています(図表3)。

本来、子どもたちの成長に直結するはずの業務に十分な時間を割けていない現状が、こうしたストレスの一因となっていることが考えられます。

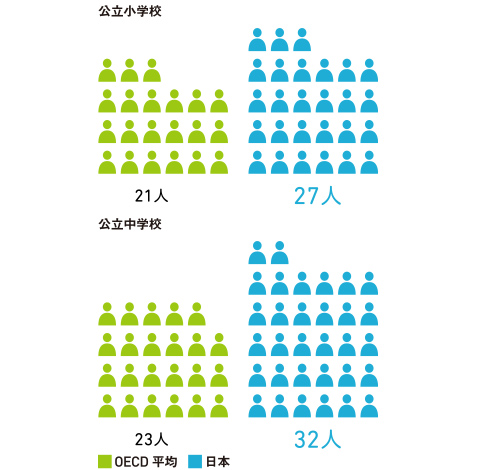

教育環境面を見ると、2025年9月に発表されたOECDの報告で、日本の公立小中学校の1クラスあたりの児童生徒数は、小学校でOECD平均の約1.3倍の27人、中学校で約1.4倍の32人となっています(図表4)。国際的に見ても日本の学級規模は大きく、特に中学校はOECD加盟国では最多です。教員が子どもたちと向き合う時間を確保し、きめ細かな教育を実現するためにも、学級規模を縮小することが求められます。

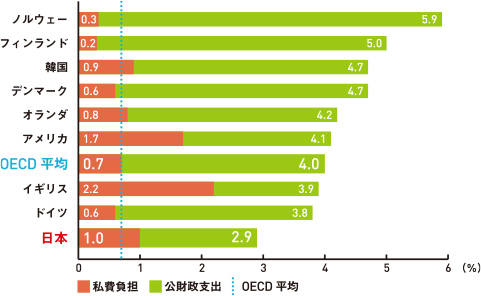

同報告によると、日本のGDP(国内総生産)に占める全教育段階の教育機関への公的支出の割合は2.9%で、加盟国平均の4.0%を下回り、比較可能な37カ国中では最も低くなっています。一方で、GDPに占める私費負担の割合は1.0%で、OECD平均の0.7%を上回っています(図表5)。

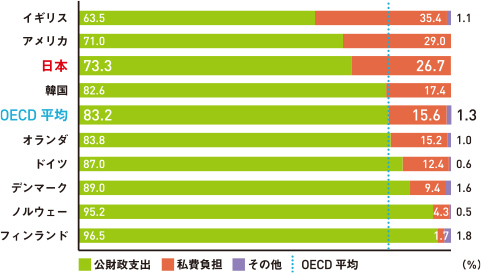

教育支出全体に対する公私負担割合を見ると、日本は公費負担が73.3%で、OECD平均の83.2%を下回っています(図表6)。特に、大学など高等教育が私費負担に大きく依存しており、公的支出の約1.7倍が私費からの支出です。これらのデータから、日本は教育費負担を個人や家庭に求める社会構造であると言えます。貧困や格差拡大が指摘される中、公的支出の拡充が求められます。

令和8年度概算要求では、教員の長時間勤務の是正と負担軽減のための予算が措置されています。その柱として、指導・運営体制の充実と教員の処遇改善があげられています。新たな「定数改善計画」として、中学校では35人学級の実現に向けた定数改善(令和8年度5千800人)が要求されています。また、教員の持ち授業時数の軽減などのための小学校教科担任制の計画的な推進(990人)や生徒指導担当教員の配置充実等(1千897人)を図ります。養護教諭・栄養教職員・事務職員の定数改善も措置されています。処遇改善策として、教職調整額を5%から6%に増額する要求も含まれます。さらに、教員が本務に集中できるよう、教員業務支援員を3万900人に拡充し、中学校における部活動指導や大会引率を担う部活動指導員も1万7千680人が要求されています。

一方、人材確保・育成策として教員養成大学・学部の機能強化に5億円が継続要求されました。さらに、多忙の要因にもなっている不登校・いじめ対策等の予算は118億円に拡充され、校内教育支援センター支援員の配置が5千校に拡大、医療的ケア看護職員の配置も5千300人に増員するなど、特別支援教育の充実を図るとしています。保護者対応については、行政による学校問題解決のための支援体制の構築に4億円が要求され、保護者等からの相談に行政が直接対応する体制を整備するとしています。

教育環境の改善のために、これらの要求の実現は不可欠です。しかし、公的教育支出について、依然として国際水準との比較においては十分ではありません。今後の予算編成過程において、継続的かつ大胆な公的支出の拡充が期待されます。

情報ファイル

教員の事務業務の軽減や

増員をのぞむ保護者の声

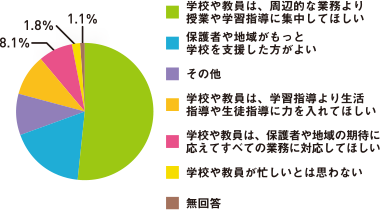

2024年に公表された日本PTA全国協議会の調査結果によると、学校や教員への考えを問う設問において、小中学校ともに約半数の保護者が「学校や教員は、周辺的な業務より授業や学習指導に集中してほしい」と回答しています。また、次いで約2割が「保護者や地域がもっと学校を支援した方がよい」と回答し、「学校や教員が忙しいとは思わない」は1.8%にとどまりました。教員の多忙化が社会的な共通認識となっていることがわかります。

「その他」と回答した方に自由記述で意見を求めると、保護者の期待は人的資源の強化に集約されました。総数270のうち、最も多かったのは「教員等の増員」(57名)、次いで「外部の人材の活用」(44名)でした。これは、教職員増による指導体制の強化と外部人材の登用による業務の適正化という、教育現場に必要な改革の方向性とも一致しています。