学校には、担任や授業を行う教員以外にも、多くの人たちが働いています。

予算の管理、校舎の点検、図書室に置く本の購入、給食の準備、けがをしたときの対応……。見えるところ、見えないところで、いろいろな仕事を担当する方々が活躍しています。

今号の特集では、各職種の仕事の内容や、実際に働くみなさんに聞いた「この仕事を選んだ理由」や「仕事のやりがい」などについてご紹介します。

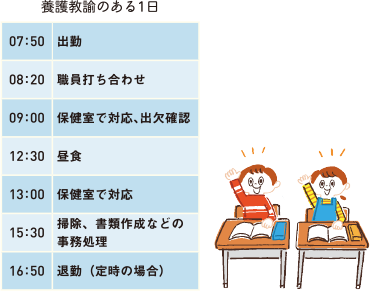

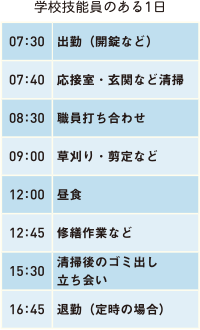

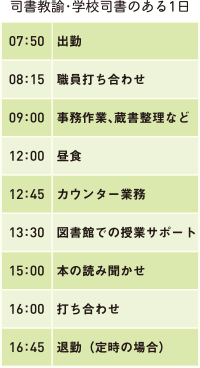

※各職種のタイムスケジュールは一例であり、実際と異なる場合があります。

学校運営にかかわる幅広い業務を担当するのが事務職員です。学校予算の管理や教職員の給与や福利厚生に関する事務手続き、教材の発注や管理、情報管理など、仕事は多岐にわたります。

多くの場合、1校につき1名が配属される一人職です。複数の学校の事務職員が共同で事務業務を行い、高度化・効率化を図る共同学校事務室や共同実施があり、このときに他校の職員と情報共有などを行っています。

仕事は事務業務だけではありません。職員会議などにも参加し、他の教職員と共に学校運営について意見を交わします。また、保護者に向けた就学援助制度の案内や、それに伴う手続きも行います。休み時間や学校行事の準備などで、子どもたちと直接ふれ合う場面もあります。

そうした様々なかかわりの中で学校運営を円滑に行えるよう、有効な予算の使い方を考えたり、職員間の調整をしたりして、より良い教育環境を整えていきます。「縁の下の力持ち」として重要性が増している職種です。

【補足情報】

- 自治体によって採用方法が異なる。「学校事務職員」として募集がかかる場と、地方自治体の「行政職」の配属先の一つとなる場合がある。

- 市町村立学校の事務職員は、県費負担教職員で、その給与財源は3分の2が各都道府県から、残り3分の1が国の負担金。

教職員や子どもたちを

サポートする喜び

佐渡市立小学校(新潟県)

池田恵里奈さん

子どもが好きで、子どもと関わる職業につきたいと思っていたところ、学校の事務職員という仕事があることを知りました。

単なる事務作業だけでなく、学校運営全般に関わることができることがこの仕事の大きな魅力です。教職員の各種業務や子どもたちの学校生活が円滑にいくように、何らかの新しいシステムを取り入れることもあります。その結果、喜んでもらえたときにはとてもやりがいを感じます。基本は一人職なので、業務を自分の裁量で進めることができるので働きやすいです。

養護教諭は、子どものケガや体調不良の際の応急処置というような、いわゆる「保健室の先生」としての業務がイメージしやすいでしょう。近年は様々な理由から教室へ行けない保健室登校の子どもが増えており、そうした子どもたちの居場所となったり、心のケアをしたりすることもあります。

こうした日々の対応のほか、学校全体の保健管理を行うのも重要な仕事です。年度始めには健康診断があるため、書類作成や整理も業務の一つです。また、修学旅行や林間学校に帯同したり、担任と一緒に不登校の子どもの家庭訪問をしたり、時には保護者と一緒に子どもの病院受診に同席したりといった校外での業務もあります。

子どもたちの様子について担任の先生へ報告したり、全職員向けに「保健室だより」を発行して健康情報や保健室の活動を伝えたりするなど、積極的に情報共有を図っています。

【補足情報】

- 養護教諭は基本的に1校1人。851人以上の小学校、801人以上の中学校では、二人体制。

- 全国約3万7千人の養護教諭のうち、男性養護教諭は約80人(令和5年度学校基本調査より)。複数配置の学校に置かれることが多い。

- 養護教諭免許状は、教育系大学のほか、看護系の学校で保健師などの資格取得に加え、一定の科目を履修することでも取得できる。

心のパワーを

充電できる保健室に

甲賀市立水口中学校(滋賀県)

吉田志津代さん

小中高とそれぞれに、心と体のことを養護の先生に支えてもらったことをきっかけに、養護教諭を志しました。

保健室は、子どもたちにとって「学校の中のお家」になるように心がけています。新しいクラスになじめずに相談に来る子や、教室に行く前に保健室に寄ってパワーを充電していく子もいます。そうした子たちの話を聞いて、気持ちに寄り添ってあげると、少しずつ自分から教室に向かえるようになっていきます。そうした姿を見たときに、この仕事をしていてよかったと感じます。

学校給食の献立作成が主な仕事の一つです。近年、米や牛乳だけでなく、多くの食品の価格が上がっています。限られた予算のなかでもバランスがとれた献立を考える必要があります。

献立は、例えば野菜の切り方も、食感を残したい、煮崩れないようにしたいといった意図のもとに決めています。それを給食調理員に伝えたり、意図通りに調理されているか確認したりするのも仕事です。食物アレルギーへの対応は、何重にもチェックができるように工夫しています。

給食の時間には教室を巡回し、子どもたちが食べる様子を見たり、感想を聞いたりして、今後の献立作りの参考にします。

もう一つの重要な仕事は、食に関する指導です。学校全体の食育計画をコーディネートし、担任の先生と協力して家庭科や生活科、特別活動などの授業で指導を行ったり、調理実習をサポートしたりします。

【補足情報】

- 学校給食管理を中心となって担うのは、「栄養教諭」及び「学校栄養職員」。栄養教諭は、学校における食育の推進を中心的に担うことを期待され、2006年に新設された職種。

- 給食の有無や提供方式は、自治体によって異なる。各校で給食調理を行う単独校方式(自校方式)や、給食センターで調理し、各校へ配送するセンター方式(共同調理場)などがある。

未来ある子どもたちを

栄養面から支えたい

宝塚市立宝塚第一中学校(兵庫県)

蔵前隆広さん

中学2年生のときに家庭科の教科書に載っていた食品成分表を見て、栄養学に興味を持ちました。大学では栄養学部に進み、「未来ある子どもたちを、栄養面から支えたい」と思うようになり、栄養教諭になりました。

自分が献立を考えた給食を残さず食べてくれたり、「おいしい」と言ってもらったりしたとき、この仕事についてよかったと感じます。食育の授業のふり返りで子どもたちから「〇〇を知ることができてよかった」とフィードバックをもらうこともやりがいになっています。

学校技能員は、学校の施設や環境の維持管理を担当する重要な役割を担っています。普段なかなか行き届かないところの清掃、校舎内外の巡視や修理・修繕、除草や剪定といった学校の景観整備など、学校環境の維持管理を幅広く担当し、安心・安全で快適な学習環境を維持しています。

学校行事においては、設営や片付けなどをサポートすることで、スムーズな運営に寄与しています。このように、様々な業務を通じて、学校の運営を支える役割を果たします。

子どもたちとのコミュニケーションの機会も少なくありません。子どもたちは、教員に見せるのとは違った顔を見せることもあります。屋外作業も多く、教員の目が行き届かない部分での異変に気付きやすいため、日常的に教員と情報交換しながら、子どもたちを見守っています。学校技能員は、目立つことは少ないですが、学校運営にとって欠かせない存在です。

【補足情報】

- 市町村立小・中学校の学校技能員は、各市町村の現業職員であったり、民間委託であったりする。

- 教員と異なり、定数などは定められていないため、近年、一人で複数校を担当していたり、短時間勤務職員であったりすることが増えている。

学校図書館は、子どもたちが本と出会い、調べものをし、学びを深める大切な場所。この図書館での仕事を主に担うのが、司書教諭と学校司書です。

司書教諭は、普段はクラス担任や教科の授業を担当している教員が、図書館の仕事も兼務している場合がほとんど。学校全体の教育活動と連携し、図書館運営の中心的な役割を担います。一方、学校司書は、教員ではなく、図書館を専門に担当するスタッフとして働いています。

新しい本を選んで購入したり、古くなった本を整理したりするのはもちろん、小学校では楽しい「読み聞かせ」をしたり、中学校や高校では、調べ学習の進め方やレポート作成の相談に乗ったりもします。また、「図書館だより」を発行しておすすめの本を紹介したり、季節やテーマに合わせた本棚を作ったりと、子どもたちが本に興味を持つきっかけを作る工夫をしています。

【補足情報】

- 司書教諭は、二学級以下の学校を除き、必ず置かなければならない。

- 司書教諭免許は、小中高特別支援学校の教員免許状の取得に加え、所定の単位取得で得られる。

- 学校司書には、資格の定めはなく、自治体ごとに独の基準を定めている。

次期学習指導要領では

標準授業時数の削減を

東京学芸大学

現職教員支援センター機構教授

大森直樹さん

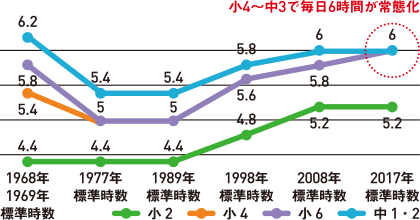

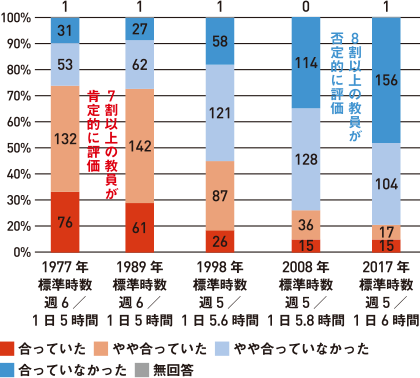

現行の教育課程が子どもに過大な負担を強いているとの認識が広まり、次期学習指導要領改訂にあたり、「カリキュラム・オーバーロード」が重要な課題として議論されています。この問題を客観的に分析するには、「標準授業時数」についての検討が不可欠です。そこで、当研究室では、時期による算出方法の違い(特に特別活動の扱い)や週5日制への移行を考慮して補正した「平日1日あたりの時数」を比較、分析しました。また、当事者である子どもは複数の時期の標準時数を経験できないため、教員を対象に、どの時期の標準時数が子どもに合っていたかを評価してもらう調査をしました。

1977・1989標準時数では、それより前の時期の過密なカリキュラムへの反省から時数が抑制され、教員の7割以上は「子どもに合っていた」と肯定的に評価しています。一方、1998標準時数では、時数削減はあったものの週5日制への移行の影響もあり、1日あたりの時数は増加しました。現場の多忙感が増大し、教員による評価も肯定と否定が拮抗します。さらに、2008・2017改訂で時数は積み増され、小学4年〜中学3年で毎日6時間が常態化。2008年改訂以降の標準時数に対し、「子どもに合っていなかった」との否定的評価が8割以上に達しています。これらのデータと現場の声を重く受け止め、子どもたちの負担を軽減する方向で、次期学習指導要領を慎重に検討してもらいたいと思います。

▼準時数の分析や教員調査の詳細はこちら