無償とされている日本の義務教育ですが、給食費や副教材などは家庭負担のケースがほとんどです。

経済格差が広がる中、「教育費が家計の大きな負担になっている」などの声が編集室に届いています。

今号の特集では、日本の教育予算の仕組みや財源を知り、教育費をめぐる課題や今後の教育のあり方について考えます。

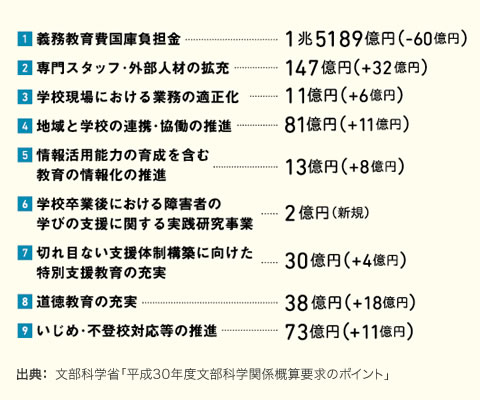

2017年8月、文部科学省は「平成30年度文部科学関係概算要求」を発表しました(図表1)。「義務教育費国庫負担金」では、保護者からの要望も多い、いじめ・不登校への早期対応や小学校の専科指導強化などへの現実的な対応策として、教職員数を増やすよう求めています。「専門スタッフ・外部人材の拡充」では、「部活動指導員」や小中学校への配置が進んでいるスクールカウンセラーなどの専門スタッフの拡充を求めています。

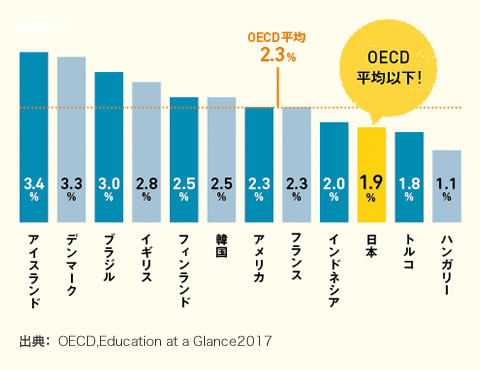

同年9月発表の経済協力開発機構(OECD)の報告によると、日本の全教育機関に対する公的支出の対GDP比は3・2%で、参加国平均の4・4%を大きく下回り、34カ国中最下位でした。さらに、義務教育段階(小・中学校)においても1・9%と、OECD平均の2・3%を下回っています(図表2)。

多様な子どもたちの状況に応じたきめ細やかな教育の実現のためには、教育改革で子どもの貧困率を下げたイギリスなどを目標に、さらなる予算拡充が望まれます。そのためにも保護者や教職員が予算の仕組みや内容を理解し、声をあげていくことが大事です。(2につづく)

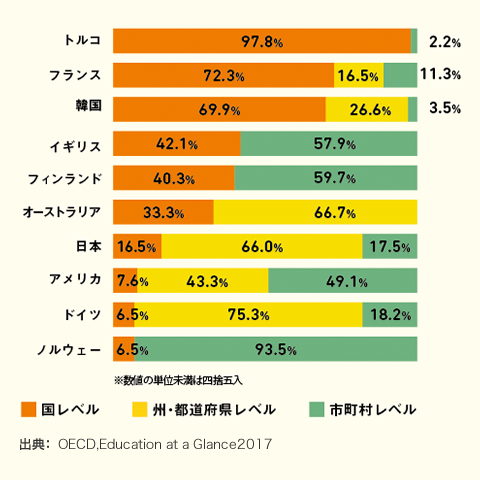

教育費の公的支出の財源は、国、州・都道府県、市町村レベルに分かれています。初等中等教育(小・中・高)の教育費にかかる公的支出の国・地方自治体の負担割合をみると、国の負担割合が70%ほどのフランスや韓国と比べ、日本はおよそ16%で大きく下回っており、その分、都道府県の負担割合が大きいことが分かります(図表3)。

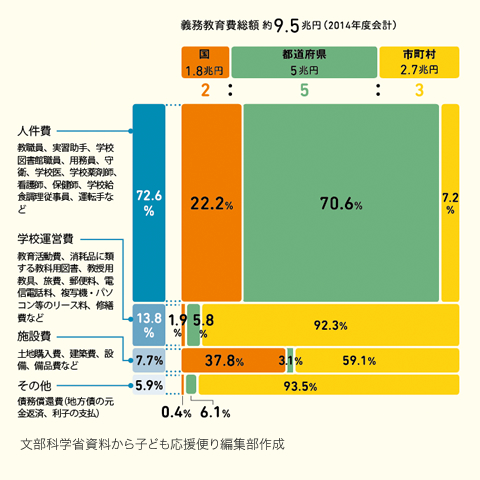

日本では、学校教育にかかる経費は設置者負担が原則で、例えば学校が市立であれば市が、県立であれば県となります。ただし、市町村立の小・中学校でも教職員給与は、3分の2を都道府県(一部は指定都市)、3分の1を国が負担しています。これは、学校教育の根幹を担う教職員の人件費を財政的に安定している都道府県や国の負担と定めることによって、全国的に教育条件や水準を維持するための制度です。

国の負担制度を担う「義務教育費国庫負担金」は、1953年の確立以来、国の負担割合を2分の1としてきましたが、2006年度の「三位一体改革」により3分の1へと引き下げられました。引き下げ分は地方交付税措置で補填されましたが、そのことで「公共サービス」としての教育に地域格差が生じてしまったとの指摘があります。

実際に、日本語指導の推進など、地域ごとの課題に対して独自予算を組んで実施できる、財政にゆとりのある自治体がある一方で、個別の課題に対応できない自治体も少なくありません。前後して導入された「総額裁量制」も相まって、特に財政状況が厳しい自治体では、正規採用者を減らし、非常勤講師で対応するなど、教職員の非正規化が加速したという事例も報告されています。給与水準が維持できなければ、それが教育の質の悪化にもつながりかねない、と憂慮する専門家もいます。

さらに、義務教育段階において生じた地域格差が引き起こす問題として、保護者の多くが関心を持っているのが教育の私費負担、家庭負担の問題です。(3につづく)

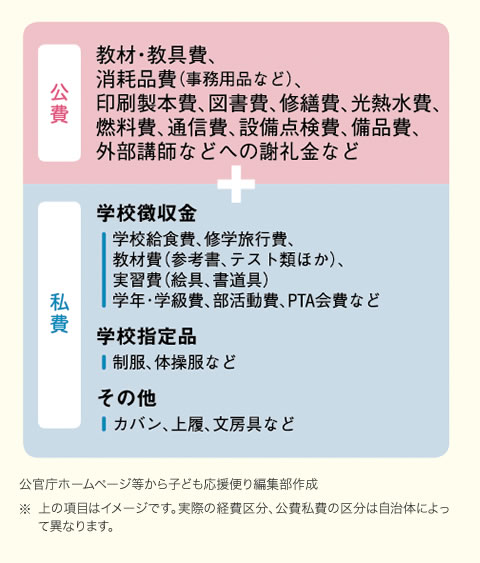

学校教育に必要な経費は、税金などを財源とし、各学校に予算として配分される「公費」と、家庭負担となる「私費」で賄われています(図表5)。「義務教育は無償」と憲法で規定されていますが、これは「授業料を徴収しない」ことを意味し(最高裁判例)、その他の就学経費まで無償としなければならないと定めたものではありません。

実際に、教育課程内の活動であっても、副教材や実習材料など必要な物品などを公費で賄えない場合には、「学校徴収金」などによる私費負担が求められている実情があります。学校徴収金は、公費予算の補完的財源になっており、公費での支出が原則であるべき義務教育において、安易な保護者負担を生んでいるという指摘があります。

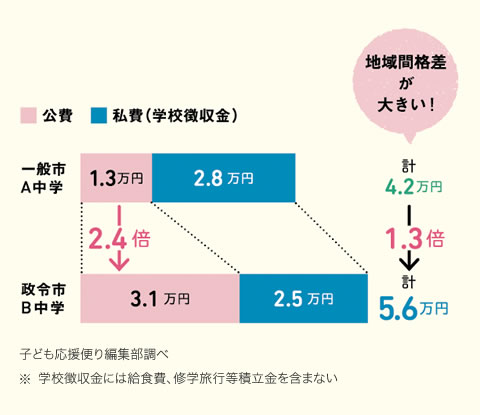

同規模の中学校に配当される予算額を比較すると、自治体によって大きく差があることが分かります(図表6)。公費の経費区分が自治体によって異なるため、単純な比較はできないものの、財政基盤が比較的しっかりしている政令指定都市のB中学校と一般市のA中学校では、生徒一人あたりの公費予算(※)に2・4倍もの開きがあります。私費負担である「学校徴収金」は、公費予算の配当が多いB中学校の方が一人あたりの額が若干低くなっています。

どこに住んでいても等しく受けられるはずの義務教育において、地域によって公費予算の配分に格差が生じることは、憲法26条や教育基本法第4条に規定されている「教育の機会均等」の観点からも望ましくありません。地域によって、受けられる教育に格差が生じることがないよう、国による教育予算のさらなる充実が求められます。

(※)…ある年度の学校配当予算を同一年度の生徒数で割って算出。

文部科学省が「平成30年度文部科学関係概算要求」の文教関係予算として、前年度比8・1%増加の要求額を示したことは前進だと思います。しかし、単純に予算の増減を論じるだけでは、複雑にからむ現在の教育課題の解決には不十分です。大事なのは、「必要なところに必要な予算を配分できているか」という視点です。予算内訳で言えば、「貧困等に起因する学力課題の解消」、「通級による指導」、「日本語指導」など、個別の懸案事項に対応して、学力困難校や日本語指導が必要な子どもの多い学校への優先的な人的配置、予算配分などを考えるべきです。

例えばイギリスでは、子どもの貧困指標などから社会経済的背景に応じて、人件費や修繕費、備品費などの運営経費を交付する「学校特定交付金」が学校予算の中核となっています。さらに2011年には、「ピューピル・プレミアム」という政策も導入されました。全国的な調査結果をもとに、貧困世帯の子どもや移民、特別支援教育を必要とする子どもの多い学校に優先的に予算配分する仕組みです。

日本では、14年に私が中心となって共同研究で実施した学校予算に関する調査で、地域間格差の存在が明らかになりました。その要因は、自治体財政に大きな違いがある中において、学校予算の公費負担分のほとんどが、各市町村の一般財源で賄われている点にあります。その結果、財政基盤のしっかりした自治体では家庭の負担が少なく、苦しい自治体では負担が多くなる傾向にあるのです。貧困世帯の重要な助けとなっている就学援助制度でも同様の問題が起こっています。自治体によってクラブ活動費の援助があるないなど、援助率や対象費目にも差が生じてしまっています。全国どこでも一定水準の教育が受けられるという義務教育本来のあり方からすると、疑問を感じざるを得ません。

教育においては必ずしも「地方分権=善」ではないと感じます。ナショナルミニマムの保証という視点から、財政的に国が補助するなどの対応を検討すべきではないでしょうか。