- ◆子ども一人ひとりへの

きめ細やかな教育を実現しよう!

文部科学省は小学校1、2年生で実施した1クラス35人以下学級を公立小中学校全学年に拡充するとともに、様々な教育課題に対応するための教職員定数改善を計画的に行う方針を発表しました。なぜ今、きめ細やかな教育の実現が必要なのか、今回の文科省の方針には、これまでの保護者や教職員の声がどう生かされているのかなどをデータを交えて考えていきます。

文部科学省は小学校1、2年生で実施した1クラス35人以下学級を公立小中学校全学年に拡充するとともに、様々な教育課題に対応するための教職員定数改善を計画的に行う方針を発表しました。なぜ今、きめ細やかな教育の実現が必要なのか、今回の文科省の方針には、これまでの保護者や教職員の声がどう生かされているのかなどをデータを交えて考えていきます。

-

なぜ今、

なぜ今、

少人数学級?

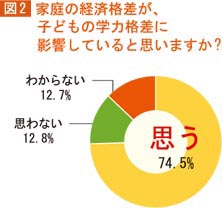

社会の多様化や経済格差が広がる中、学校現場が抱える課題も加速度的に増加し、子どもたち一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな教育の実践が強く求められています。

また、新学習指導要領が実施されることで思考力・判断力の育成重視の学習内容となり、協働型、双方向型の授業形態が必要となるなど、少人数教育の重要性はますます高まっています。

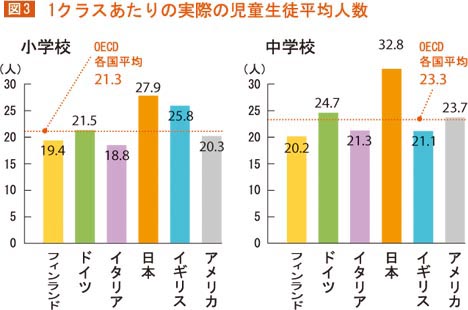

日本はOECD諸国の平均水準と比べても一学級あたりの子どもの数が多いのが現状です。 2012年度の学校基本調査では、30人を超える学級で学ぶ小学生は全体の約5割、中学生は8割を超えています。

2012年度の学校基本調査では、30人を超える学級で学ぶ小学生は全体の約5割、中学生は8割を超えています。

「いじめ」「不登校」など、教育現場の様々な課題に対応していくためにも、国際水準並みの「少人数学級」を実現する必要性が増してきたのです。

出典:「保護者の意識に関する調査(2012)」 (社会応援ネットワーク調べ)

対象者:小学生?高校生(特別支援学校を含む)の子どもをもつ 全国の保護者3,000人

※数字の単位未満は四捨五入

出典:「OECD『図表で見る教育(2012年版)』」

出典:「公立義務教育諸学校の学級規模及び 教職員配置の適正化に関する検討会議(第14回)配布資料」

-

どんな効果があるの?

どんな効果があるの?

少人数学級の効果について学習面と生徒指導面で見てみましょう。

学力面では、学級や一人ひとりの子どもの変化を追うミクロな調査が行われています。

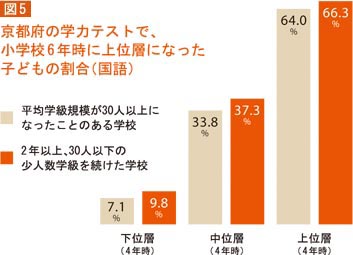

国立教育政策研究所が行った京都府内の小学校110校を対象にした調査で、小学4年生時と6年生時に行った学力テスト(算数・国語)では、少人数学級に継続的にとりくんだ学校の方が子どもの成績向上率が高いという結果が出ました。 また、成績が中位や下位の子どものほうが少人数学級の効果がより大きいという結果が得られました。

また、成績が中位や下位の子どものほうが少人数学級の効果がより大きいという結果が得られました。

アメリカで行った同様の調査でも、上位よりも中から下位の子どもが、それも早ければ早いほど、長ければ長いほど効果があるという結果が出ています。

生徒指導の面では明らかな効果が出ています。

たとえば、山形県では不登校の出現率が、01年のやまびこプラン(少人数指導加配教員の配置)、02年の少人数学級導入後に下がり、その後も低い水準を維持しています。

また、大阪府では欠席率の減少という結果が報告されるなど、国に先駆けて少人数学級編制にとりくんだ自治体では、実施以降、不登校や欠席日数が確実に減少しているという報告があがっています。

出典:「学級編制と少人数指導形態が児童の学力に与える影響についての調査」(国立教育政策研究所調べ)

対象:京都府内(京都市を除く)の小学校のうち、2011年度の第6学年において単式学級が2以上あった110校

出現率 0.1=1人/1,000人 出現率0.24=1万人の中で24人不登校

出典:「教育山形『さんさん』プラン」(山形県教育委員会調べ)

現在、小学1、2年生で実施されている35人学級を小中学校全学年に拡大することを打ち出した上で、どの学年に先に導入するかを都道府県の判断に任せることになっています。「小学校低学年に続く3年生でのニーズが高い」「不登校が増えている中学1年生を優先したい」など、自治体によって異なる実情に合わせて選択できる柔軟な計画になっているのです。

現在、小学1、2年生で実施されている35人学級を小中学校全学年に拡大することを打ち出した上で、どの学年に先に導入するかを都道府県の判断に任せることになっています。「小学校低学年に続く3年生でのニーズが高い」「不登校が増えている中学1年生を優先したい」など、自治体によって異なる実情に合わせて選択できる柔軟な計画になっているのです。

「いじめ問題」「特別支援教育」などの教育課題に対応するため、教職員の増員を行い、子どもたちをきめ細くサポートできます。例えば、家庭環境などで学力定着が難しい子どもたちに補充学習を行ったり、年々増加する外国人の子どもに日本語をしっかりと教えたり。また、引き続き東日本大震災で被災した子どものための学習支援も行っていきます。

「いじめ問題」「特別支援教育」などの教育課題に対応するため、教職員の増員を行い、子どもたちをきめ細くサポートできます。例えば、家庭環境などで学力定着が難しい子どもたちに補充学習を行ったり、年々増加する外国人の子どもに日本語をしっかりと教えたり。また、引き続き東日本大震災で被災した子どものための学習支援も行っていきます。

5カ年の定数改善計画案が示されました。06年度以降は計画的な定数改善がされておらず、研修の機会が十分でない非正規教員が増加しています。

5カ年の定数改善計画案が示されました。06年度以降は計画的な定数改善がされておらず、研修の機会が十分でない非正規教員が増加しています。

改善計画が実施されれば、自治体が先の見通しの立った教職員の採用を進めることができるので、非正規教員の増加に一定の歯止めがかかり、

きめ細やかな教育の実現につながると期待されています。

追加の財源を伴わない定数改善計画となっています。今後5年間、児童生徒数の減少に伴い、教職員数も自然な減少が見込まれます。また、退職者数の増加に伴い、教職員の年齢が若返ることで、給与総額の減少も見込まれます。こうした自然な減額分の範囲内で改善を行い、現下の厳しい財政状況も考慮した上で、教育環境の改善を図ることができます。

追加の財源を伴わない定数改善計画となっています。今後5年間、児童生徒数の減少に伴い、教職員数も自然な減少が見込まれます。また、退職者数の増加に伴い、教職員の年齢が若返ることで、給与総額の減少も見込まれます。こうした自然な減額分の範囲内で改善を行い、現下の厳しい財政状況も考慮した上で、教育環境の改善を図ることができます。

-

少人数学級を望む声 ●30人学級は非常に羨ましい。先生の目もよく届くし、クラス内のまとまりも強くなりますね。(岡山県 37歳 保護者)

●いじめの発見は小さな変化を見逃さないことからです。「少人数学級」だと変化に気がつきやすくなります。(神奈川県 中学校教員)

●米・カリフォルニア州の公立小学校では、1クラス20名。日本に来て、1クラス40名だと聞き驚きました。少人数学級になれば、学力向上やいじめの早期発見にもつながるはず。(小学1年生の女子の保護者)

●少人数学級だと日直やクラスの係がたくさん回ってくる分、得意なことが見つかりやすく、子どもたちが自己肯定感をもてるようになります。(新潟県 小学校教員)

●少子化の影響で、子どもの通う地域の小規模校が統合されそうです。現行の40人学級制のまま小学校が統合されれば、子どもは、ただ雑踏の中で教育を受けざるを得ません。(匿名)

●少人数ですが、授業をしていてどの子がどこでつまずいているのかよく分かります。(山形県 中学校教員)

(「子ども応援便り」編集室宛に寄せられたメールから抜粋)

- 取材協力

- 放送大学教授、

東京大学名誉教授

小川正人さん

1950年生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学、教育学博士。東京大学大学院教育学研究科教授を経て、2008年4月より現職。教育行政学を専門とし、研究者の立場で国や自治体の政策づくりに関わる。11年より文部科学省中央教育審議会副会長を務める。